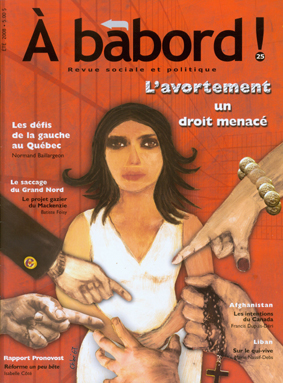

Regards féministes

Le combat (inachevé) de Chantale Daigle

Cela fait 34 ans que le nom de Chantale Daigle est associé aux luttes pour le droit à l’avortement. Son combat, bien qu’important, demeure inachevé.

Par son combat, Daigle est devenue une sorte d’héroïne, et ce, un peu malgré elle. Un héritage important avec lequel elle aura toutefois toujours eu du mal à composer.

En 1989, Chantale Daigle tombe enceinte de Jean-Guy Tremblay, un homme avec qui elle entretenait une relation de couple. Comme beaucoup d’hommes violents, Tremblay changera alors aussitôt de visage. La relation prend fin. Chantale Daigle décide assez rapidement qu’elle ne veut pas poursuivre sa grossesse. Tremblay décide alors de saisir les tribunaux en allant chercher une injonction [1] pour empêcher l’avortement. Daigle affirmera dans son affidavit [2] : « À mon avis, Jean-Guy Tremblay n’a aucun motif ou intérêt dans le présent dossier, sauf celui d’essayer de maintenir son emprise sur ma personne [3]. » Pour elle, il ne fait aucun doute que son ex-conjoint veut se servir de cet enfant à naître pour maintenir un contrôle sur elle, sur son corps et ultimement sur sa vie.

Pendant plusieurs mois, Chantale Daigle essayera de faire casser ladite injonction. Au fur et à mesure que les semaines avancent, la grogne des femmes se fait sentir et des manifestations qui galvanisèrent les médias du pays auront lieu. L’affaire se rendra jusqu’en Cour suprême, où un jugement lui donnera finalement raison. Un précédent qui continue de faire parler jusqu’à aujourd’hui.

Or, entretemps, dans ce qui était une véritable course contre la montre, Daigle, avec le soutien de plusieurs militantes féministes, avait fui vers Boston pour se faire avorter. C’est une victoire pour la jeune femme âgée de 21 ans. La grossesse prend alors fin à environ 22 semaines. Depuis ces évènements, Daigle vit à l’abri des regards et refuse régulièrement des demandes d’entrevue, puisqu’elle souhaite préserver sa vie privée coûte que coûte.

L’accès à l’avortement aujourd’hui

Au Canada, l’avortement est décriminalisé depuis 1988, notamment grâce aux efforts du Dr Henry Morgentaler [4] qui a tenu tête aux tribunaux et qui a défié le droit en pratiquant des milliers d’avortements clandestins, mais sécuritaires pendant de nombreuses années. Or, le combat de Chantale Daigle, bien qu’il fût hautement et tout aussi important, est une lutte inachevée en Amérique du Nord.

Aux États-Unis, la situation actuelle avec l’invalidation de Roe c. Wade en 2022, cet arrêt qui existait depuis 1973 et qui protégeait le droit à l’avortement pour l’ensemble de la population américaine, a de quoi donner la chair de poule. Dorénavant, il appartient à chaque État américain de déterminer la manière dont ils encadreront la pratique, et certains l’interdiront ou en limiteront grandement l’accès. Les conséquences négatives sur la vie des Américain·es se font d’ailleurs déjà sentir. De plus, dans plusieurs États américains, des médecins risquent la prison et des amendes salées s’ils décident d’offrir des avortements à des patientes [5].

Bien qu’on ne connaisse pas d’attaques aussi importantes au droit à l’avortement au Québec, de nombreuses luttes doivent encore être menées, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des services d’interruption de grossesse. De plus, l’an dernier, dans la foulée de la chute de Roe c. Wade, le parti conservateur du Canada a demandé à ses députés de taire le fond de leur pensée sur cet enjeu [6]. On comprend donc à demi-mot que plusieurs d’entre eux sont « pro-vie » ou plutôt antiavortement, comme on devrait le nommer explicitement. La même année, un reportage d’Urbania avait révélé que de l’argent de l’actuel gouvernement du Québec était versé à des groupes antiavortement dans la province, et ce, probablement, sans véritablement le savoir. C’est le signe que le mouvement antiavortement s’organise, se concerte et use de stratégies de plus en plus sophistiquées pour étendre ses tentacules.

Selon la Fédération pour le planning des naissances du Québec (FPNQ), une femme sur trois aura recours à un avortement au cours de sa vie en Amérique du Nord. Nous connaissons tous quelqu’un·e, que nous en soyons conscient·es ou pas, qui a eu un avortement. Les personnes trans et non binaires ont elles aussi recours à ce type de soin de santé. Alors que plus de projets de loi anti-LGBTQ+ que de jours de l’année ont été déposés depuis le début de cette année aux États-Unis (soit près de 500 au mois de mai 2023 !), il y a de quoi s’alarmer, s’indigner et s’inquiéter.

Au Canada, plusieurs barrières d’accès subsistent telles que le manque de points de service de proximité, obligeant les requérants à parcourir de longues distances pour avoir accès à ce service médical essentiel. Parmi les autres barrières, la FPNQ nomme « la langue dans laquelle sont fournis les services, l’accessibilité physique pour les personnes en situation de handicap, la méconnaissance des enjeux trans » ou encore le statut migratoire précaire faisant en sorte que certains services médicaux ne sont pas couverts par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Récemment, la ministre responsable de la Condition féminine du Québec, Martine Biron, a dit vouloir protéger le droit à l’avortement qu’elle considère comme « sacré ». Malgré une intention dite « louable », pour plusieurs juristes et militantes féministes, la question est en réalité beaucoup plus complexe. Pour l’avocate et professeure de droit à l’Université Laval Louise Langevin [7], ouvrir un tel chantier n’est pas nécessaire d’un point de vue juridique et pourrait même produire l’effet inverse de celui recherché par la ministre Biron : soit de servir de « porte-voix aux groupes antiavortement ». Plutôt, à l’instar de plusieurs féministes [8], elle plaide pour une meilleure accessibilité aux soins de santé, une façon de protéger le droit à l’avortement de manière plus concrète et tangible.

On comprend donc qu’agir sur les barrières et obstacles précédemment nommés serait une manière plus efficace de s’assurer que le combat de Chantale Daigle (et du Dr Henry Morgentaler) se concrétise complètement, et ce, sans entrave. Un droit qui devrait appartenir d’emblée à toutes les femmes.

[1] Selon le site web Éducaloi, une injonction est une obligation que le tribunal qui impose à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose.

[2] Un affidavit est d’une déclaration sous serment obtenue par la Cour.

[3] Cour suprême du Canada, « Jugements de la Cour suprême : Tremblay c. Daigle ». En ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/515/index.do

[4] Cour suprême du Canada, « Jugements de la Cour suprême : R. c. Morgentaler ». En ligne : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/288/index.do

[5] The New York Times, « A New Goal for Abortion Pills : Punish or Protect Doctors ». En ligne : www.nytimes.com/2023/02/16/us/abortion-bills-doctors.html

[6] Radio-Canada, « Le Parti conservateur demande à ses députés de se taire sur l’avortement ». En ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880657/pcc-avortement-silence-etats-unis-roe-wade

[7] Louise Langevin dans La Presse, « Accès à l’avortement : A-t-on vraiment besoin d’une loi ? ». En ligne : www.lapresse.ca/debats/opinions/2023-04-26/acces-a-l-avortement/a-t-on-vraiment-besoin-d-une-loi.php

[8] Julie S. Lalonde dans Broadview, « Here’s why Canada doesn’t need a new abortion law - Canadians need to fight for increased access instead ». En ligne : https://broadview.org/canada-abortion-law