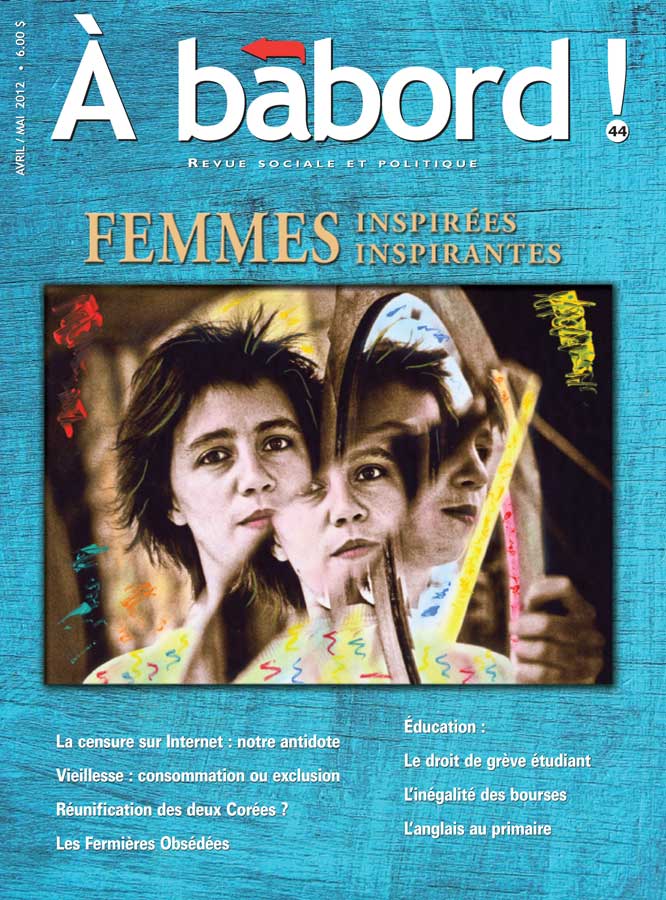

Le projet Legault et la Coalition pour l’avenir du Québec (CAQ)

Les gestionnaires de l’apocalypse

Ce ne sont pas les idées qui mènent le monde.

C’est leur gestion.

Publicité HEC, Montréal, 2009

L’ex-ministre péquiste François Legault et l’homme d’affaires Charles Sirois ont lancé le 21 février dernier un « ambitieux » manifeste portant sur l’avenir du Québec. Le document de consultation portant sur l’éducation, rendu public le 12 avril, est venu confirmer l’ambition principale de la coalition : la dissolution des institutions politiques québécoises dans un processus de contrôle managérial visant à produire des individus adaptés à la dynamique de croissance irréfléchie qui caractérise notre époque.

Au-delà des questions politiques partisanes visant à savoir si Legault formera un nouveau parti politique ou encore s’il rejoindra les rangs de l’ADQ, il convient tout d’abord de situer le Manifeste de la Coalition pour l’avenir du Québec dans le contexte des transformations plus profondes qui touchent l’ensemble des sociétés capitalistes avancées. Les théoriciens, qui ont analysé ces transformations à travers les notions de société post-industrielle, de postmodernité ou encore d’hyper-modernité, reconnaissent tous qu’une des caractéristiques centrales de nos sociétés contemporaines serait la fin des « méta-récits ». En clair, cela signifie que nous sommes entrés dans une ère post-politique où l’action collective n’est plus légitimée en fonction d’idéologies politiques mais plutôt à partir de critères managériaux reposant sur le calcul coût-bénéfice.

Fidèle à l’approche du « problem solving » apprise sur les bancs des HEC - où le logiciel Powerpoint tient lieu de béquille intellectuelle à un corps professoral composé principalement de comptables en manque d’imagination [1]- Legault avance que les « idées audacieuses » proposées aux Québécois suscitent trop souvent « la méfiance ou des réactions hostiles [2] ». Cette méfiance serait due selon lui au fait que « ce qui est proposé aux Québécois ne s’inscrit que rarement dans un plan global et cohérent de gouvernance [3] ». La terminologie utilisée a au moins le mérite d’être claire. Le terme « gouvernance », faut-il le préciser, partage la même racine que la cybernétique : « la science du contrôle et de la communication ».

Voici donc dévoilée l’« idée » maîtresse qui se trame derrière le plan de nos experts comptables déguisés en politiciens de service à la solde de l’overclass québécoise : transformer le Québec en une gigantesque machine productive semblable à une corporation multinationale. Non contente de s’être enrichie à même les fonds publics, la classe de new rich que forme le Québec inc. entend reconstruire la province à son image. Il s’agit de produire un « Homme nouveau » adapté à la dynamique d’accumulation dans le contexte d’une « économie du savoir ». D’ailleurs, l’objectif principal des réformes du système d’éducation proposées dans le document intitulé Se doter de l’un des meilleurs systèmes d’éducation au monde d’ici 2020 est de développer davantage le capital humain de la population québécoise, supposée être la principale source d’enrichissement à l’ère du capitalisme cognitif. Pour ce faire, il faudra mettre en place une série de mesures de contrôle, de critères de performance, d’audits et de benchmark, en vue de « libérer » l’ensemble des flux monétaires, informationnels et de savoirs. Il semble bien que dans la novlangue managériale telle que pratiquée par Legault et Sirois, « l’esclavage c’est la liberté ». Est-il nécessaire de rappeler que c’est Staline qui a utilisé en premier le terme de capital humain dans la formule : « L’homme [est] le capital le plus précieux. » On voit bien là que le totalitarisme soviétique a anticipé le totalitarisme économique contemporain fondé sur la notion perverse de capital humain, qui a été synthétisée par la suite par l’économiste ultra-libéral de l’École de Chicago Gary Becker.

De fait, pour la coalition Legault-Sirois, la vérité du politique semble se trouver dans l’économique. Dans l’optique managériale, le politique est nécessairement une source d’opacité et de bruit qui empêche les flux, principalement monétaires, de circuler efficacement. L’idéologie managériale vise ainsi la suppression du politique, puisqu’il est considéré comme un détournement des flux de circulation d’argent et de pouvoir. Il s’agit d’inverser le rapport entre pouvoir et gestion, ou encore entre gouvernement et administration, d’où le slogan saint-simonien au fondement de la pensée de tous les ingénieurs sociaux : L’administration des choses remplacera le gouvernement des hommes.

Est-ce vraiment efficace

Vincent Gaulejac résume ainsi les effets néfastes de la colonisation du politique par l’idéologie gestionnaire : « Les hommes politiques sont tentés de se transformer en hommes d’affaires, à l’image des managers dynamiques, et les hommes d’affaires s’emparent du pouvoir politique, au nom de la performance et de la compétence, même lorsqu’ils n’ont aucune expérience politique. Ils se glorifient de leur expérience d’hommes d’entreprise et proposent de gérer la cité sur ce modèle. Le débat politique risque alors de se réduire à un débat de conseil d’administration autour de problèmes budgétaires et financiers. Les considérations économiques surdéterminent tous les registres de la vie sociale. L’approche comptable impose ses normes aux affaires publiques, la gestion privée devient la référence centrale pour gouverner les hommes. Les hommes politiques pensent fonder l’efficacité de leur action dans le modèle managérial alors que ce modèle dévalorise l’action publique [4]. »

Non seulement l’idéologie gestionnaire tue le politique et tend à renforcer le cynisme de la population envers la chose publique, mais elle s’appuie en plus sur des prémisses douteuses et des théories fallacieuses. Les théories de la nouvelle gestion publique (NGP) qui inspirent la réflexion de Legault visent à mettre en place des mécanismes de marché et de concurrence au sein des institutions publiques afin d’en renforcer l’efficience. Or, la NGP se caractérise par un renversement des finalités et des spécificités du secteur public dans la mesure où elle nie toute différence entre une institution publique et une entreprise privée. Elle est orientée en fonction de l’atteinte de résultats, principalement financiers, alors que le secteur public se caractérise par le fait qu’il favorise une rationalité et des processus normatifs et légaux (respect des normes et de la légalité, neutralité et continuité). La NGP participe ce sens d’un fétichisme de la concurrence qui repose sur l’abstraction des activités finalisées du secteur public pour les retraduire en purs critères quantitatifs [5]. Or, de nombreuses études portant sur les réformes des institutions publiques inspirées par les théories de la NGP ont montré qu’elles se sont révélées inefficaces [6] pour les raisons suivantes :

- Le contrôle par le processus de gestion de la qualité totale et les audits sont des modes de gestion qui ne permettent pas l’adhésion des participants. Ces modèles sont destructeurs de la culture institutionnelle en général. Ils tendent donc à perpétuer les problèmes qu’ils visent à régler.

- Ils impliquent un rituel de vérification coûteux dans lequel la procédure ne se réfère plus à l’activité qu’elle devait initialement mesurer. Les contrats de performance, par exemple, visent à évaluer la performance sans égard à la nature de l’activité. C’est donc dire que les professeurs, à qui on veut imposer des évaluations permanentes, vont augmenter les notes de leurs élèves arbitrairement afin de rencontrer leurs objectifs.

- Ces efforts sont disproportionnés par rapport aux rendements qu’ils génèrent. La prétention à débureaucratiser et à augmenter l’efficience nécessite paradoxalement la création de lourds mécanismes de mesure.

- Les régimes d’audits, qui sont exponentiels, diminuent la confiance du public dans les institutions, ce qui augmente la demande pour plus de contrôle et de surveillance. Des mécanismes de contrôle sont ainsi ajoutés, et ainsi virtuellement à l’infini.

- L’imitation des modèles de marché de même que l’accent mis sur la compétition nationale et globale mènent à la dé-finalisation des institutions et ouvrent la porte aux pressions et aux intérêts corporatifs, donc à davantage de corruption.

Si on peut sincèrement douter que la coalition Legault-Sirois rencontre ses objectifs politiques, les propositions visant à « se doter de l’un des meilleurs systèmes d’éducation au monde » demeurent tout de même inquiétantes en ce qui concerne le type d’individu qu’elles cherchent à produire. Pour paraphraser Jaime Semprun qui, à la question posée par les écologistes : « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? », répondait qu’il conviendrait plutôt de se poser la question : « À quels enfants allons-nous laisser le monde ? [7] », il faudrait réfléchir collectivement à la question de savoir « À quels enfants allons-nous laisser le Québec ? » À des petits entrepreneurs d’eux-mêmes narcissiques à qui l’on demande de « produire toujours plus » afin de pouvoir « consommer toujours plus », dont la subjectivité entre en complémentarité structurelle avec la logique d’accumulation illimitée du capital ? Ou encore à des citoyens autonomes en mesure de poser collectivement des limites à la dynamique de croissance illimitée ? Les défis auxquels vont être confrontées les générations futures, que ce soit au Québec ou à travers le monde, sont immenses. Il faudrait peut-être se demander s’il est responsable collectivement de laisser entre les mains de quelques managers sans vision les soins de « gérer l’apocalypse » [8] vers laquelle nous pousse inéluctablement notre modèle de développement aveugle ?

[1] Pour une critique du logiciel Powerpoint, voir Franck Frommer, La Pensée Powerpoint : enquête sur ce logiciel qui rend stupide, Paris, La Découverte, 2010

[2] Coalition pour l’avenir du Québec, p. 3. En ligne : http://www.coalitionavenir.org/files/Version%20finale%20texte%2021-02-2011-1.pdf

[3] Idem.

[4] Vincent Gaujelac, La société malade de la gestion : idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, Paris, Points, 2009, p. 214

[5] Pierre Dardot et Christian Laval, "Néolibéralisme et subjectivation capitaliste", Cités, no. 41, 2010, p. 35-50.

[6] Alan Scott, " NPM in Perspective ", communication présentée au colloque L’enseignement supérieur entre Nouvelle gestion Publique et dépression économique, Analyse comparée et essai de prospective, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 11-12 décembre 2009

[7] Jaime Semprun, L’Abîme se repeuple, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1997

[8] Je reprends ici le terme de la tétralogie de l’écrivain québécois Jean-Jacques Pelletier intitulée Les Gestionnaires de l’Apocalypse