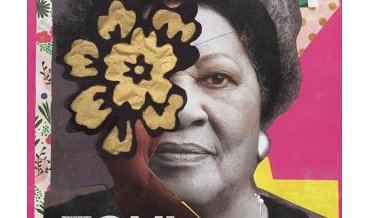

Regards féministes

Les chiens

Deux ans après #MoiAussi, trente ans après la tuerie de Polytechnique, quelques lignes sous forme d’allégorie. Pour ne jamais baisser les bras, et pour ne jamais oublier.

On m’avait commandé un texte sur la violence sexuelle. Je l’avais recommencé une dizaine de fois sans jamais y arriver. On aurait dit les prises d’une scène de cinéma, mais je ne savais plus quel décor installer, quel costume enfiler, où placer la caméra. Je ne savais plus quel rôle m’avait été attribué, quelles étaient mes répliques et à quel moment je devais les prononcer. J’ai recommencé ce texte une dizaine de fois parce que je n’en pouvais plus de raconter. Je n’avais pas dénoncé, pas encore, jamais, je n’avais jamais mis les pieds dans un poste de police, sauf la fois où mon petit chien avait été tué par un autre chien, un grand chien qui n’était pas en laisse, un de ces chiens dont on se demande s’il faut s’en défaire ou le garder, et ce soir-là, à minuit, il avait été laissé en liberté par sa maîtresse, clac, sur le trottoir devant chez moi, une soirée mauve d’automne, l’épine dorsale de mon petit chien, sectionnée. C’était un vendredi. Le lundi suivant, je me suis présentée au poste de police et j’ai raconté ce qui était arrivé, j’ai rempli un rapport de façon à ce que des moyens soient pris pour empêcher le chien assassin d’attaquer d’autres animaux ou peut-être même des humains, un petit enfant, un bébé à qui il aurait pu arracher un morceau de jambe ou de bras, une partie du visage, un grand chien aussi grand que des petits enfants, une mâchoire si forte qu’il était impossible de lui faire lâcher prise même si lui ne voulait sans doute pas mal faire, comment savoir, comment savoir si pour lui c’était un geste instinctif, ludique ou haineux, une marque d’affection ou l’exercice d’un pouvoir ? Le poste de police de quartier est un drôle d’endroit. J’y suis allée en fin de journée, le soleil était parti, il faisait froid. Bientôt, on commencerait à décorer les arbres en vue des célébrations de Noël. Dans le poste de police, à l’entrée, des guirlandes avaient déjà été installées. Derrière le comptoir et la vitre, des agents s’affairaient. Celui qui m’a parlé était tout jeune, on aurait dit un cadet. Il m’a présenté un document à remplir. Je me suis assise sur une des chaises de plastique installées devant la fenêtre et j’ai rempli le formulaire de plainte du mieux que je pouvais. Il fallait raconter. Ça s’était passé l’avant-veille, j’avais l’impression d’un cauchemar, quelque chose d’irréel, de presque surnaturel. Mon chien attaqué, je m’étais effondrée sur le trottoir en hurlant, paralysée, incapable de me lever et de prendre le chien, il avait fallu m’aider, le ramasser du sol pour moi, le rentrer dans le logement, et après, pendant les heures qui ont suivi, en boule dans mon lit, les larmes coulaient sans arrêt, tout ce que je voulais c’était qu’on ressuscite mon chien, que je retrouve la vie comme elle avait été, lui lové sous la couette contre ma jambe, attendant ses croquettes le matin, aboyant contre le rayon de soleil, à la lune, dans le vent. Quand j’ai rendu le formulaire de plainte, le jeune policier m’a demandé si j’avais appelé, dans la nuit mauve, tout de suite après que ce soit arrivé, si j’avais fait le numéro d’urgence pour qu’on m’envoie une voiture et des agents, mais je n’avais pas pensé que les agents venaient aussi quand il s’agissait d’un chien, et si j’avais appelé il aurait fallu que je dise que j’avais laissé mon chien jouer avec un chien étranger, et il aurait fallu que j’attende, chez moi, avec le chien dans mes bras, mon chien qui était mort mais je ne le savais pas encore, je ne voulais pas le savoir, je voulais traverser la ville et tendre mon chien à l’équipe vétérinaire pour qu’on l’allonge sur une civière, qu’on fasse avec lui ce qu’on fait avec les humains au cas où il y avait encore un peu d’espoir, au cas où on n’ait pas besoin de me confirmer qu’il était trop tard, son cœur ne battait plus, il était temps de le laisser aller, l’incinérer avec la couverture verte dans laquelle je l’avais enveloppé, sa préférée. J’ai quitté le poste de police avec l’impression d’avoir mal fait, j’étais responsable, j’étais coupable, ça ne serait pas arrivé si je n’étais pas sortie ce soir-là avec lui, si je ne l’avais pas laissé descendre les marches en courant, en laissant dérouler sa laisse devant moi, heureuse de le voir si joyeux, si vivant, et si j’avais raccourci la laisse à la vue du grand chien, si j’avais empêché que les deux chiens jouent ensemble, si je m’étais retenue dans mon propre emportement, il serait encore vivant aujourd’hui. Des semaines plus tard, des fonctionnaires municipaux, escouade canine, sont venus me rencontrer. J’ai raconté encore une fois, en détail, la même histoire, le souffle coupé, les mains moites, avec la même impression d’être prise au piège. Ça a duré une heure, et à la fin, quand ils étaient sur le pas de la porte, les fonctionnaires m’ont dit qu’ils ne pourraient fort probablement rien faire, le chien assassin continuerait à vivre dans un appartement tout près du mien, avec le risque, oui, d’une récidive, mais il n’y a pas de règlement obligeant les propriétaires de suivre des cours dans une école de dressage de chiens. Je les écoutais à moitié absente. De mon côté, le pire était déjà arrivé, ce que je craignais, c’était qu’une autre bête fasse les frais de la nonchalance ambiante, j’avais l’impression d’avoir parlé pour rien. J’ai fermé la porte derrière eux. Mon appartement était vide mais je continuais à voir mon chien partout, derrière un meuble, au détour d’un coin, une ombre fuyante, un fantôme que j’attrapais au moment même où il s’apprêtait à disparaître. Quelques mois plus tard, j’ai eu un autre chien, un nouveau chiot. J’ai eu du mal à l’aimer, j’avais du mal à me laisser aller avec lui, le caresser, le laisser se lover contre moi, me suivre partout où j’allais. Dans mon lit, la nuit, dès que je fermais les yeux, je revivais l’attaque en boucle. Le jour, le chiot sautait autour de moi, courait chercher la balle, s’installait à mes pieds pour gruger un os, trouvait une chaussette et la lançait pour jouer. Au fil des mois, il a grandi, je ne l’aimais pas vraiment, mon estomac se serrait quand je le regardais, je lui en voulais d’être là tout près, mais je l’ai gardé. Ce soir, il dort à côté de moi pendant que j’écris, pendant que j’essaie d’écrire ce texte impossible à écrire parce que les histoires que je porte en moi sont impossibles à raconter, je n’y arrive pas, le détail, l’enchaînement des gestes, les mots mauvais, la couleur de ma honte. Je n’ai pas dénoncé, je ne pourrais pas dénoncer parce que je ne peux que me rejouer les scènes en boucle, dans le huis clos de mon imaginaire, des scènes que je suis incapable d’oublier mais dont je refuse l’autorité, leur ascendant sur moi, elles ne peuvent pas m’empêcher de vivre, de respirer, d’aimer. Un jour, quand mon cœur a fini par s’ouvrir, je suis allée voir le chiot qui dormait près de la fenêtre, au soleil, j’ai pris doucement sa tête entre mes mains, je l’ai regardé tendrement dans les yeux, et je l’ai supplié de ne pas mourir.